Courte présentation de ResearchGate

ResearchGate, dont je vous propose un petit guide d’utilisation, est un réseau social professionnel consacré à la communauté académique au sens large, c’est-à-dire à ceux qui produisent diverses publications scientifiques. J’ai eu l’occasion de décrire ce site, ses avantages, ses faiblesses dans un article précédent que je vous invite à consulter si vous ne le connaissez pas déjà.

A la suite de discussions dans mon environnement professionnel, il s’avère que tous ne savent pas utiliser cet outil qui permet de :

- Faire une veille bibliographique quasi-exhaustive.

- Promouvoir la recherche : sa propre recherche/CV, celle de nos laboratoires d’accueil et trouver des opportunités de faire vivre les projets en cours, d’augmenter la rémanence des projets clôturés, etc.

- Entretenir un réseau informel pour s’entraider et éventuellement débattre.

Il existe à ma connaissance assez peu d’espaces (sur le web ou IRL) qui permettent tout ceci en même temps. Il existe bien d’autres espaces (autres sites de partage/réseau, colloques, listes de diffusion, etc.) mais ils ne sont pas aussi pratiques que ResearchGate.

Attention, ce site n’est pas la panacée, c’est un site marchand qui a pour objectif de capter le maximum de l’attention de la communauté académique et de monétiser tout ça. Un jour, un système libre tout aussi pratique se mettra en place mais à ma connaissance, ce jour n’est pas encore venu (ceci est une invitation implicite à nous signaler leur existence dans les commentaires…).

En attentant, je vous invite donc à vous inscrire sur le site si ce n’est déjà fait et à l’alimenter et l’utiliser convenablement.

Inscription et réglages

Il faut avouer que ResearchGate est un système plutôt élitiste qui cible principalement les universitaires ou du moins les membres d’institutions qui ont pignon sur rue. Ca se manifeste par la nécessité pour s’inscrire d’utiliser une adresse email professionnelle (ie. sous forme de @inra.fr, @agro-bordeaux.fr, etc.). Si cette institution a déjà été identifiée sur le site (ce qui est le cas pour l’INRA, Bordeaux Sciences Agro et compagnie mais pas pour tout les petits laboratoires locaux ou privés), l’inscription n’est qu’une formalité.

Si vous ne voulez pas utiliser votre adresse email pro notamment parce que vous n’êtes que de passage dans votre institution (étudiant, non titulaire, etc.) et que vous voulez utiliser une adresse plus générique, il va falloir monter patte blanche. Idéalement, faites vous inviter par une connaissance en lui indiquant quelle adresse email utiliser. Normalement, ça fonctionne. Vous pouvez aussi vous inscrire avec une boite email professionnelle transitoire et indiquer ensuite une autre adresse email plus personnelle mais plus durable.

L’idéal pour les petites structures, c’est qu’un représentant de celle-ci fasse le travail en amont de s’inscrire, de valider l’institution par ResearchGate de manière à ce que votre adresse email professionnelle (en @votre-bureau-etude.com) soit intégrée au site et que vos collègues puissent ensuite entrer dans la brèche sans problème. Attention, j’estime pour ma part qu’il faut faire preuve de sincérité, c’est-à-dire que vous vous inscrivez sur ce site pour mettre en avant vos publications, pas seulement pour en récupérer (il y a Sci-Hub et Libgen pour ça) ni pour trouver des prospects (allez plutôt sur LinkedIn où vous êtes les bienvenus).

Personnellement j’estime que quasiment toute publication est bonne à prendre et je regrette que les associations scientifiques locales (ex: société archéologique de Bordeaux, société d’études scientifiques de l’Aude, etc.) ne fassent pas partie de ce site alors qu’elles ont parfois des listes de publications longues comme le bras même si la plupart est sans comité de lecture. Je vous invite à faire la démarche pour vous faire connaitre sur ResearchGate.

Dernière recommandation, une fois l’inscription validée, c’est de faire les bons réglages. ResearchGate était jadis connu pour être à la limite de la légalité en terme de spam/notifications. Par défaut, tout est activé, c’est à vous de faire les réglages nécessaires dans les « notifications settings » pour ne laisser cochées que les options de notification qui vous intéressent. Personnellement, étant « power user » de ResearchGate (ie. qui utilise tout ou presque), j’ai tout activé et je vous assure qu’il n’y a plus autant de notifications qu’auparavant ou du moins, c’est largement gérable au quotidien (1 voire 2 emails par jour).

Niveau visibilité, vous avez la possibilité de vous retrancher derrière un relatif anonymat quand vous consultez des profils et des publications mais à moins d’être dans un laboratoire privé à la pointe de l’innovation (ie. de l’espionnage industriel) ou de confiner à la paranoïa, cet anonymat est contre-productif.

Alimentation du profil

Il est important de bien compléter votre profil pour optimiser votre visibilité et la lisibilité de vos travaux.

CV

Ce que j’appelle CV, c’est bien entendu toute la partie concernant les différents endroits où vous avez travaillé. Les recommandations sont les mêmes que lorsque vous faites un CV générique ou que vous remplissez votre profil LinkedIn (ça m’intéresse moins d’en parler mais c’est tout aussi indispensable professionnellement parlant qu’un profil sur ResearchGate…). Mettez vos activités académiques, expliquez ce que vous y faisiez, etc. A une époque, on pouvait associer des compétences à chaque expérience professionnelle (et chaque publication aussi), c’est pour ça que certains comme moi qui remplissaient consciencieusement leur profil ont des listes de compétences foisonnantes alors que les profils créés plus récemment n’ont pas été encouragés à en mettre autant.

N’oubliez pas de renseigner le petit encart vous décrivant, c’est très pratique pour comprendre ce que vous faites sans avoir à vous le demander directement (ce que les gens font très rarement).

Les compétences et les domaines de recherche servent bien sûr à vous cerner mais servent aussi à vous faire des recommandations d’articles et de questions auxquelles pour pourriez apporter votre concours.

N’hésitez surtout pas à suivre des domaines académiques qui vous intéressent vraiment, pas forcément dans lesquels vous travaillez, ça vous permet d’y garder un œil et d’égayer votre mur d’actualités.

La page « Institutions »

Il est important de bien identifier les institutions dans lesquelles vous avez travaillé et surtout celle où vous travaillez actuellement. En effet, il existe une page dédiée pour votre institution où sont regroupées toutes les personnes qui en font actuellement partie et où des statistiques de bibliométrie sont indiquées. Malheureusement, trop souvent, des électrons libres ou early birds ont mal renseigné leur institution. Personnellement, j’estime que mon institution, c’est tout simplement celle qui figure sur mon bulletin de paie. Rendons à César ce qui appartient à César… Pour le département, le réflexe à suivre est de regarder ce qu’ont indiqué la majorité des collègues et s’y plier. L’idéal, c’est que le service de communication de l’institution définisse les intitulés à renseigner sur les réseaux sociaux et que tout le monde s’y conforme. Ne serait-ce que pour le choix d’un intitulé en anglais ou en français…

Depuis peu, il y a sur le site, un découpage en équipe qui permet une certaine flexibilité notamment pour la majorité de ceux qui appartiennent à une unité mixte de recherche (UMR) ou une équipe d’accueil (EA), détachée ou pas sur tel ou tel site. Normalement, entre le nom de l’institution, du département et de l’équipe, il y a moyen d’être précis.

Liste de publications

C’est le cœur de ResearchGate, c’est important de bien compléter cette liste. Il y en a de plusieurs types avec les articles, les posters, les exposés oraux, les comptes-rendus de conférence, les chapitres d’ouvrage, etc.

Ne négligez rien, faites votre liste de publication en amont (normalement, vous la tenez déjà à jour quelque part sur votre ordinateur) et vérifiez si elles sont déjà présentes sur le site. Normalement, ResearchGate détecte automatiquement les publications écrites et vous demande spontanément si vous êtes l’auteur de tel ou tel papier. Il y avait jadis pas mal de doublons, c’est à vous ou vos collègues de les identifier et de demander leur fusion (il y a des outils sur la page de chaque article ou, au pire, il suffit de contacter le staff de ResearchGate avec le formulaire de contact, ils répondent et sont réactifs).

Attention au type de publication, il arrive que par négligence, des communications orales ou des comptes-rendus de conférences soient considérées comme des articles écrits. Ca entraine une surestimation de votre production scientifique et des demandes de « tiré à part » de la part de personnes qui veulent en lire le contenu.

Pour les jeunes docteurs, n’hésitez pas un instant à indiquer votre thèse et d’en proposer une épreuve électronique au téléchargement. C’est probablement là que vous aurez la meilleure visibilité au-delà des publications qui en auront découlé. Autant vous dire qu’une thèse en anglais, c’est infiniment plus visible qu’en français… Ne négligez pas non plus les métadonnées de votre thèse (résumé, etc.).

En ce qui concerne les posters et les oraux, je n’ai pas encore tranché. Je ne sais pas si c’est vraiment utile ou si ça n’apporte que du bruit de fond : si les travaux sont publiés, le contenu des posters et oraux font doublon avec les articles/chapitres. J’hésite à indiquer les posters/conférences des travaux non publiés. A tort probablement puisque ces formes de communication scientifique non valorisées sont parfois les seuls témoignages de vos expériences et collaborations passées. Disons qu’à défaut d’avoir fait l’objet de publication sous forme d’article, je préconise de montrer seulement les communications poster/orales les plus marquantes. A débattre…

Gestion de projets

C’est aussi un hot spot de votre profil : ce sur quoi vous travaillez en ce moment ou avez travaillé récemment. C’est un objet collectif qu’il importe de travailler en groupe notamment en impliquant le porteur de projet si ce n’est pas vous. Il faut chiader la présentation et la liste des participants (d’une part pour montrer l’étendue de la collaboration et d’autre part pour ne froisser personne, ce dernier point me semble important). Il faut faire un travail de rédaction en amont et choisir les bons mots-clés dans le titre et le texte du résumé pour que les utilisateurs potentiellement intéressés par votre projet puissent le retrouver dans le moteur de recherche du site.

[Message subliminal] Mon avis personnel pour les étudiants de thèse, c’est qu’ils soient désignés volontaires pour créer et gérer la page de leur projet, même si plusieurs personnes dont le tuteur de thèse et autres chefs de labo sont sur le coup. Ca les met en avant, ce dont ils ont besoin plus que les autres pour leur carrière future.

Outil de veille bibliographique

J’utilise personnellement beaucoup ResearchGate pour faire ma veille bibliographique voici comment :

Partage de publications

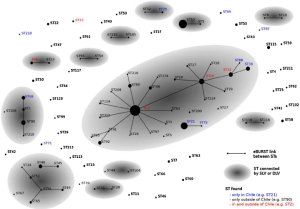

ResearchGate est avant tout un système de stockage de métadonnées (descriptions, etc.) et d’épreuves de communications scientifiques. Il y a un moteur de recherche efficace qui permet de retrouver quasiment toutes les publications scientifiques. Il faut savoir que le système est un méta-moteur c’est-à-dire qu’il utilise plusieurs sources d’informations pour abonder ses propres données : Google Scholar, Pubmed, Web of Sciences/Knowledge/ResearcherID, Orcid et tout simplement les entrées manuelles des utilisateurs du site.

Les publications libres sont trouvables automatiquement sur le site et si ce n’est pas le cas, vous pouvez contacter l’ensemble des auteurs en un seul clic pour obtenir une épreuve de la publication en question. Ca fonctionne bien entendu sur les publications dont au moins un auteur est inscrit sur le site et si la publication est numérisée préalablement.

Sachez que vous ne pouvez pas directement publier tous vos articles sur le site, certains ont des droits restreints. Il faut faire attention à ça, vous pouvez savoir ce que vous avez le droit de faire en entrant le DOI de la publication sur ce site. Sachez tout de même que vous avez l’opportunité de stocker vos articles numérisés en privé sur votre compte et de les partager à certains individus, toujours en privé. Ni vu ni connu…

Alertes thématiques

Comme Twitter, vous avez la possibilité de suivre des chercheurs ce qui n’implique pas forcément que vous devez les connaitre ni même qu’ils valident quoique ce soit de leur côté (au contraire de Facebook, LinkedIn, Viadeo, etc.). En retour, vous saurez ce qu’ils publient en temps réel, ce qu’ils recommandent comme lecture, ce qu’ils suivent, etc. (selon les options de confidentialité qu’ils ont sélectionnées…). De même, vous pouvez suivre des publications et vous saurez si de nouveaux détails ou commentaires sont ajoutés. Je pense que ce suivi est intégré dans l’algorithme de suggestions (avec vos compétences, domaines d’études et centres d’intérêt) de manière à ce que des articles proches de vos intérêts vous soient suggérés automatiquement.

J’utilise ResearchGate de cette manière : quand j’ai lu un article intéressant, je follow systématiquement l’article en question ainsi que tous ses auteurs inscrits. Je suis donc tenu en temps réel de toute nouveauté dans les domaines proches de cet article. Proches parce qu’il arrive que des collaborateurs travaillent sur des thèmes un peu différents (c’est le cas par exemple des bioinformaticiens). Régulièrement, je nettoie ma liste de « followed » s’il s’avère qu’ils ne publient plus du tout dans les domaines qui m’intéressent directement. Ce nettoyage est d’autant plus nécessaire qu’il y a une limite de personnes qu’on peut suivre (qui dépendrait du ratio entre les personnes qu’on suit et celles qui nous suivent).

De cette manière, c’est plus efficace et moins stringent que les alertes Pubmed et autres, basées sur les mots-clés.

Système d’entraide

Comme dit en introduction, ResearchGate est aussi un système d’entraide. Il utilise un forum intégré au dispositif où tout un chacun peut poser des questions, techniques pour la plupart du temps, bien que rien n’empêche de poser des questions plus théoriques et de lancer des débats entre experts.

J’utilise assez souvent ce système pour trouver des solutions à mes problèmes ou voir les variantes de protocoles que d’autres laboratoires peuvent proposer. Si vous cherchez une solution sur Google, le moteur de recherche vous amènera le plus souvent sur le forum de questions/réponses de ResearchGate. Ceci vous montre à quel point le système est utilisé. Vous avez l’opportunité de suivre une question et vous serez alertés de toute nouvelle réponse.

Votre participation au système est bien entendue souhaitée, d’abord pour répondre aux autre usagers mais aussi pour poser vos propres questions. Si vous en avez besoin, ne négligez pas l’intitulé de la question, la question elle-même qui doit être le plus détaillée possible pour optimiser les chances d’obtenir une réponse (sinon, il n’y aura pas de retour). Ne négligez pas non plus les mots-clés associés à la question, plus de personnes seront alertées automatiquement de l’existence de votre question.

Limites du système

Le système n’est pas sans défaut. Je passe sur l’aspect commercial du site dont j’ai parlé plus haut et dans mon article précédent.

ResearchGate nous incite à devenir des attention whores, c’est vulgaire mais appelons un chat un chat : plus on utilise ce site et plus on est tenté de maximiser sa e-réputation : en mettant absolument toutes nos publications même redondantes (certains ne suppriment pas leurs doublons voire utilisent les publications d’anonymes pour maximiser leur ResearchGate score), répondent à toutes les questions éventuellement en ajoutant un de leur article pour maximiser sa visibilité, surveillent leur RG Score comme le lait sur le feu, etc.

Ne regardez pas ces scores, ils n’ont aucune validité, aucun intérêt (pensez-vous pouvoir les utiliser pour votre dossier d’avancement ? Certainement non). Ce n’est qu’un élément de diversion. Si vous voulez faire votre bibliométrie, utilisez plutôt d’autres outils plus précis comme ResearcherID ou Google Scholar.

Conclusions

ResearchGate est pour moi un outil pour l’instant incontournable de la communauté scientifique. Utilisé pour l’instant quasi-quotidiennement à titre individuel mais il me parait clair que ce site doit aussi faire l’objet d’une concertation, au moins au niveau de l’équipe de recherche. Il semble (ragots communication personnelle) que de plus en plus de projets de financement nécessitent la création d’un profil ResearchGate pour le porteur de projet de manière à augmenter la visibilité du projet (et de ses financeurs). Il reste à mes yeux la question de l’impact direct, concret de l’augmentation de cette visibilité sur le h index, la carrière personnelle (pour les jeunes surtout), l’obtention de nouveaux financements, etc. Mais je suis persuadé qu’il faille tout de même être un minimum visible sur internet. Donc si vous ne l’êtes pas sur le site de votre institution, essayez de l’être sur les réseaux pro (LinkedIn, ResearchGate, etc.). J’estime aussi que c’est une forme de devoir : ces recherches sont financées par l’argent public et il faut que les citoyens puissent retrouver plus facilement le produit de vos travaux (recherche par mots-clés ou recherche par nom).

Si vous avez des questions supplémentaires, posez les en commentaires ou directement. Je préfère les questions publiques qui apportent des réponses publiques qui profitent à tous ;)